Unser Vereinsmitglied feierte seinen 90. Geburtstag

Gerhard Hezel 90 Jahre

Der Sohn gratuliert dem Vater nach einem musikalischen Ständchen zusammen mit den Enkeln: Gerhard Hezel wurde mit der Ausstellung „90 Bilder zum 90sten“ am Sonntag, 21. September 2025 in der Galerie im Zeitungsverlag Waiblingen, Albrecht-Villinger-Straße 10, geehrt. Die Ausstellung ist bis zum 7. November zu den Öffnungszeiten des Verlages zu sehen. Sie sollten sie unbedingt besuchen!

Fotos Vernissage : Ute Pfähler

Erinnerungen

Gerhard Hezel wird 90 Jahre? Das muss ein Schreibfehler sein, so mein erster Gedanke.

Er mag Menschen, malt sie aber nicht. Er ist hintergründig und humorvoll. So kenne ich Gerhard Hezel.

Kennengelernt haben wir uns aber nicht in Sachen Kunst, sondern bei den VfL Leichtathleten: Gerhard an der Kugel, dem Diskus oder Hammer. Ich über 100 m, 200 m und 400 m . So waren wir gemeinsam auch bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften unterwegs im Stuttgarter Neckarstadion, so ein Dokument mit der Mannschaftsaufstellung aus dem Jahre 1968.

Wir hatten auch die eine oder andere gemütliche Runde in seinem Atelier, dem Souterrain in der Eugenstraße. Dort durfte man feiern, wurde ab vorher instruiert: Fasst nicht mein Arrangement auf dem Ateliertisch an, das male ich gerade. In der Eugenstraße lernte ich auch seinen ersten Fanclub kennen, die seine Bilder schon frühzeitig schätzten und hängten: die Familie Künzel und mein Vetter Fritz Ostertag.

Gerhard war Gründer der Waiblinger Künstlergruppe und des Fördervereins „Freunde der Galerie Stihl Waiblingen“. Zu sehen in zahlreichen Einzelausstellungen und Gruppenausstellungen. Nun würdigt eine Ausstellung „90 Jahre – 90 Bilder“ im Zeitungsverlag seine langjährige Arbeit als Künstler.

Natürlich hat man auch seinen eigenen Hezel im Hause hängen! Vor gut 40 Jahren gekauft und er gefällt immer noch. Oft stehe ich vor dem Bild von dem Bretterbauzaun in der Schmidener Straße. Gerd erläuterte mir einen seiner Gedanken: Was passiert hinter dem Zaun, wohin führt die Energie der verschlungenen Stromstränge? Aber eigene Interpretationen überlasst er einem selbst, typisch Hezel.

Hansjörg Thomae

Gerhard Hezel wurde 1935 in Waiblingen geboren und wuchs in den prägenden Jahren des Zweiten Weltkriegs auf. Früh begann er eine Ausbildung als Plakat- und Werbemaler und gestaltete ab 1951 großformatige Kinoplakate. An der Kunstakademie am Killesberg vertiefte er sein Können in Malerei und Lithografie, bevor er 1964 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Als Mitbegründer der Waiblinger Künstlergruppe zählt er seit über sechs Jahrzehnten zu den prägenden Figuren der regionalen Kunstszene. Er war auch mit Gründungsmitglied der Freunde der Galerie Stihl Waiblingen e.V.

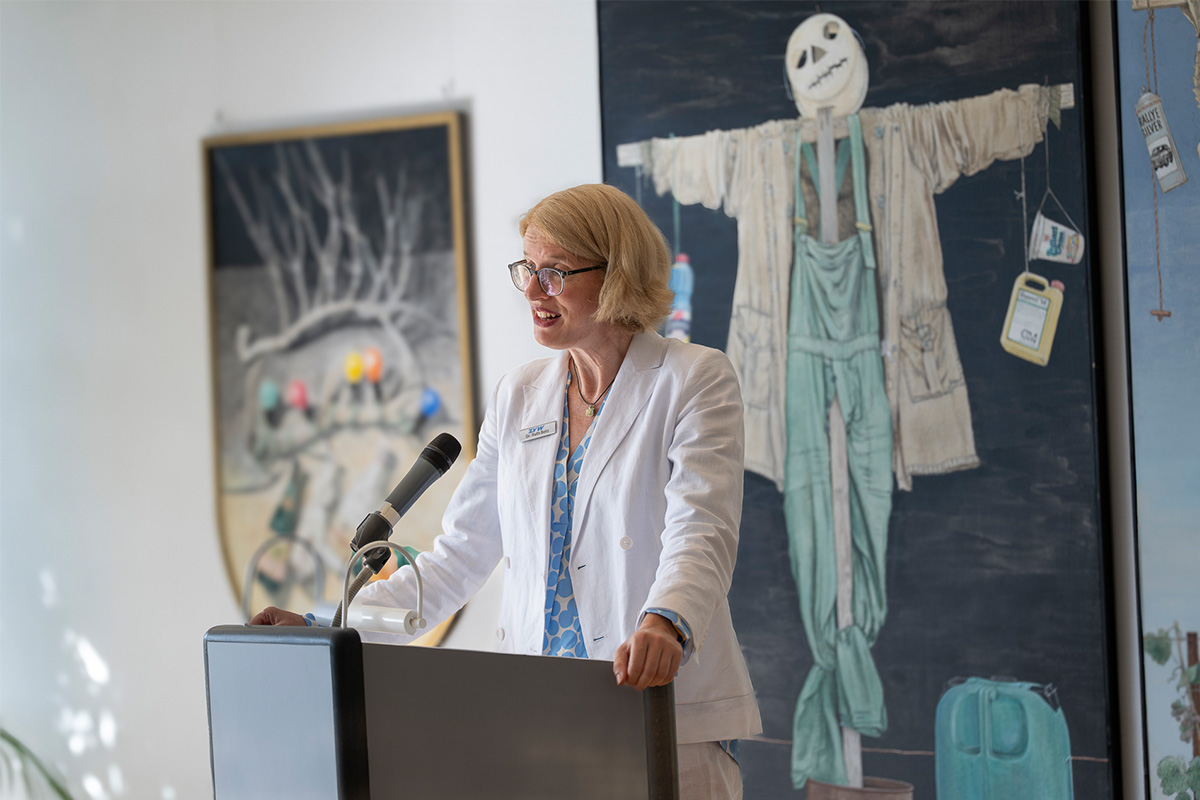

Die Geschäftsführerin des ZVW Dr. Ruth Betz begrüßt

Der Sohn ehrt den Vater

Grußwort vom Oberbürgermeister Sebastian Wolf

Wolgang Neumann hält eine Laudatio auf Gerhard Hezel

Laudatio von Wolfgang Neumann

(Bitte auf die einzelnen Kapitel klicken, um den Kapiteltext zu lesen oder auszublenden)

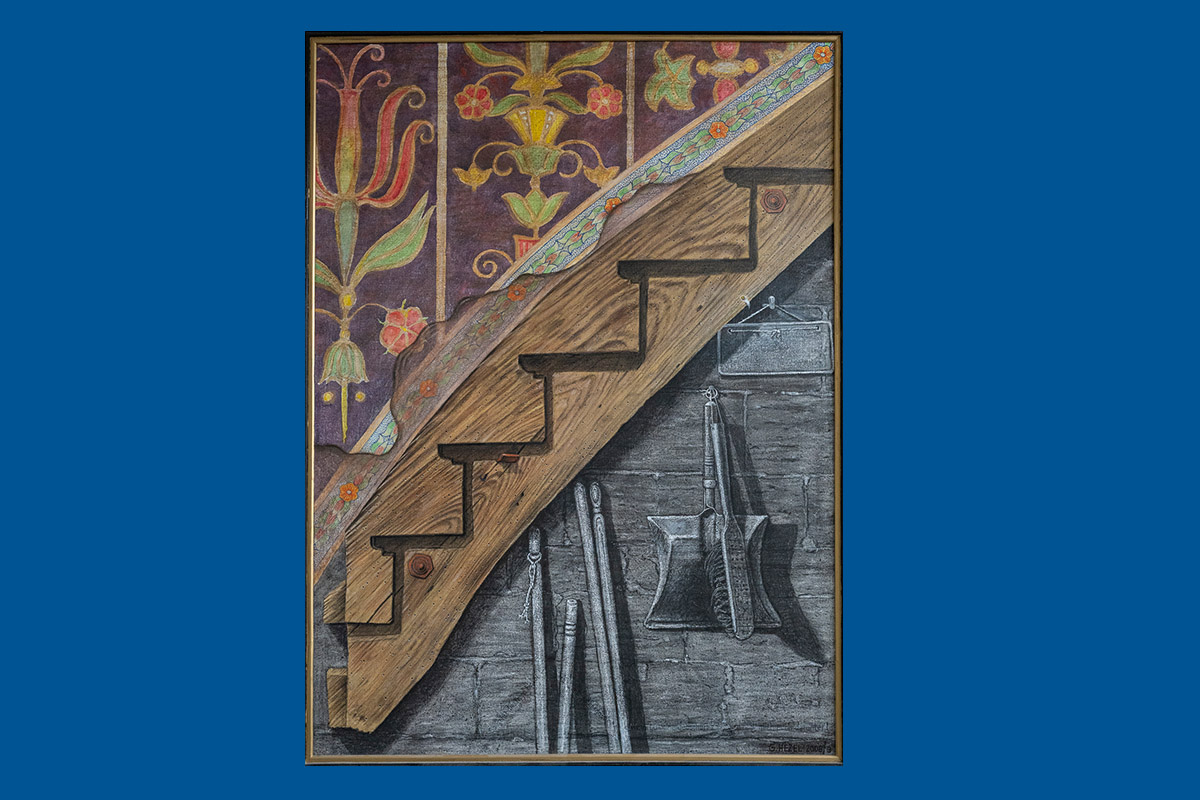

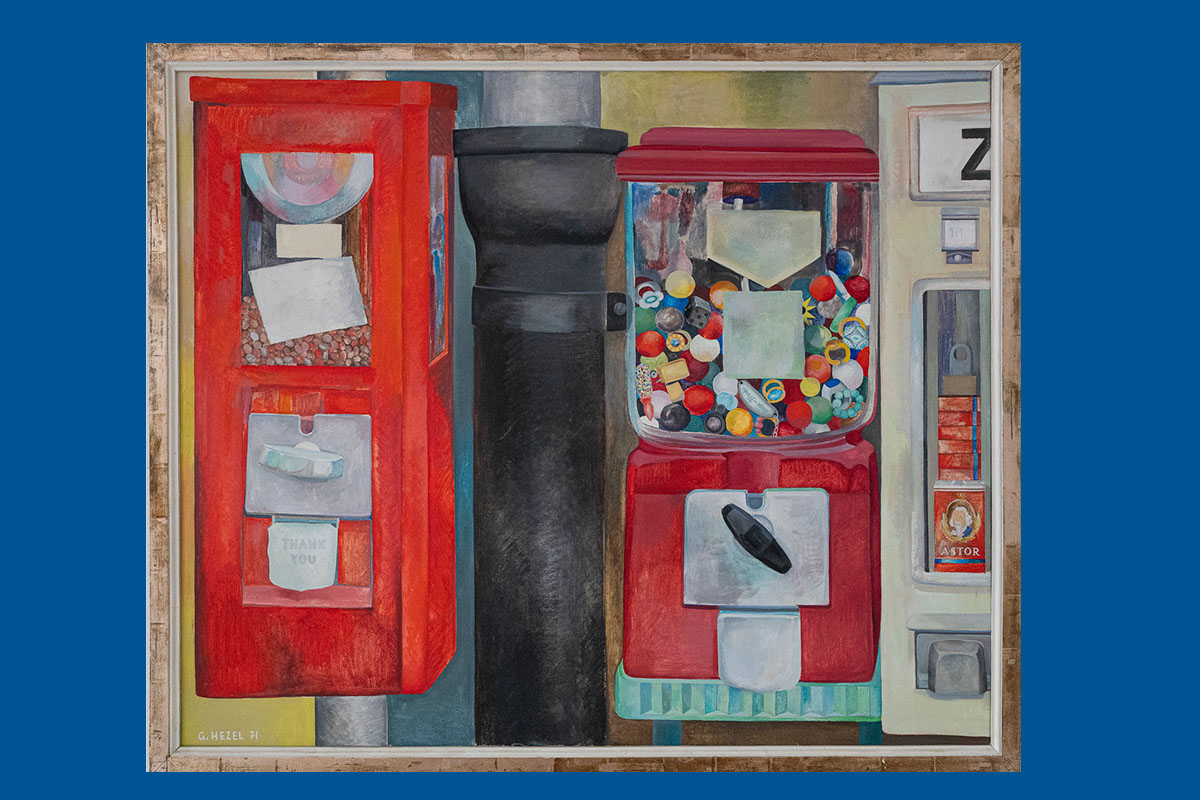

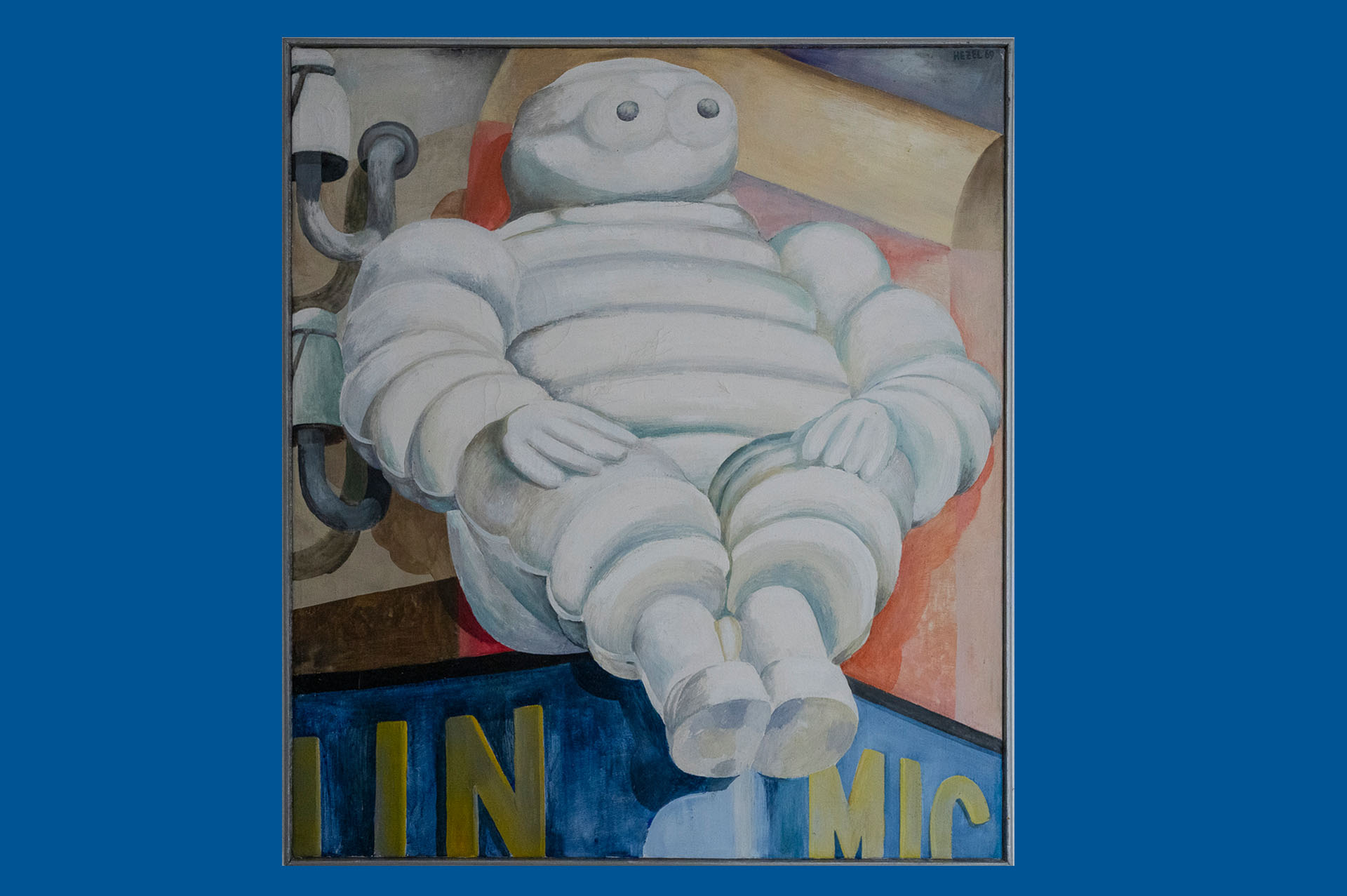

Abbildungen von Exponaten mit freundlicher Genehmigung des Künstlers: Es handelt sich um eine Auswahl von Bildern, die in der Laudatio erwähnt werden. Titel: Tryptichon, Uhr mit Sägeblättern, Hammer und Sichel, Regenbogenschlauch mit Lockente, 1000 Liter, Meine 2 Masken, A+O mit Steinen, Linksseitiges Treppenteil, Medallion für Inge-Trude, BP Stilleben, Michelin Männchen – alle © Gerhard Hezel

(Fotos: Tom Becker)